2020年12月17日,嫦娥五号返回器携带月球样品在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆,探月工程嫦娥五号任务取得圆满成功。经历了20多天的旅途往返地月,嫦娥五号为我们带回了一样特殊的“纪念品”——1731克月球样品,国家航天局将其中的100克赠送给中国国家博物馆,国博将它命名为月球样品001号。

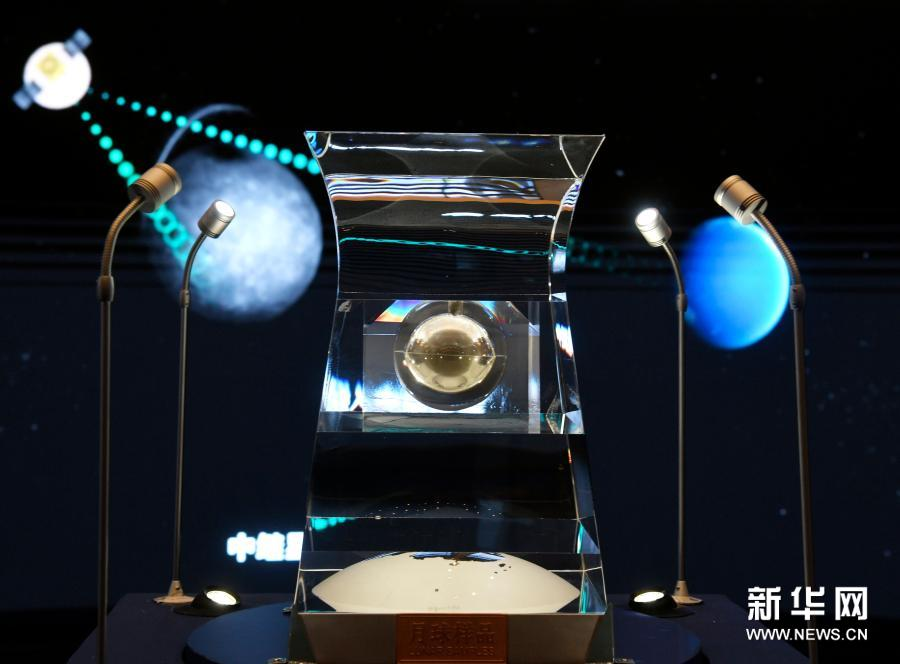

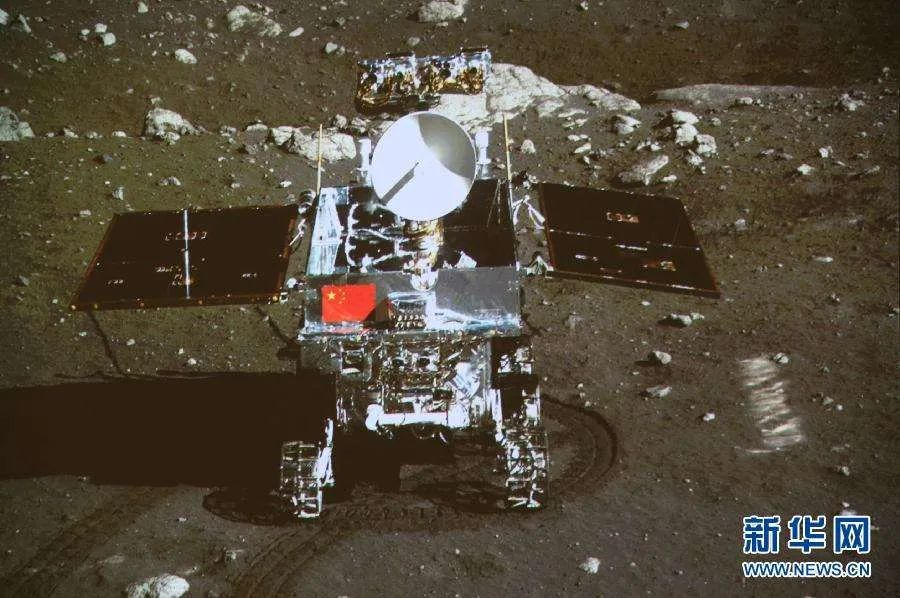

(2020年12月17日凌晨,嫦娥五号返回器携带月球样品,采用半弹道跳跃方式再入返回,在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆。新华社记者 连振 摄)近期,“月球样品001号·见证中华飞天梦”展览开幕式暨捐赠入藏仪式在中国国家博物馆西大厅举行,受到了公众的广泛关注,这次展览不仅展出了与嫦娥五号相关的资料与模型,还展出了大量从嫦娥一号到嫦娥五号的整体历程以及各类航空模型,让大家更多地了解整体探月过程与飞天历程。展览中最引人注目的就是由嫦娥五号从月球正面风暴洋地区带回的月球样品001号了。这份珍贵的展品重100克,是1731克嫦娥五号月球返回样品中的一部分。中国也因此变成全球上继美苏之后第三个完成月球取样返回的国家。

一份月球土壤为何引起世人关注?为何世界上的航天大国都以从月球取一捧土为目标?这些灰色的土壤有何使用价值?上世纪60-70年代,二战后快速地发展成两个超级大国的美国和苏联将争霸目标锁定在了距地球38万千米之外的地球唯一的卫星——月球。一系列用于登陆这颗星球的黑科技被发明出来,并用于探索月球的工程实践中。现如今我们正真看到一大批曾经用于登月的笨重的航天器就是那个年代的“神作”。在那场月球争霸赛中,美国一共带回382千克月壤和月岩,其中1972年的阿波罗17号任务中,宇航员一次就把110.5千克月球样品带回地球。相对于美国宇航员开着月球车在月球表面取样的热闹场面,利用两台“澡盆形状”的机器人精确取样的苏联则显得“彬彬有礼”了许多。完全依靠自动化完成取样返回的苏联人共为人类“月球返回样品”大家庭贡献了301克月壤。时至今日,能够独立探索地外天体依然被视作世界上科技强国王冠上的宝石。伴随着一次又一次震撼人心的火箭发射,集人类智慧之大成的各类探测设备被送往地外世界。

1978年5月时任第39任美国总统的吉米·卡特派遣国家安全事务助理布热津斯基访华,意在打破当时中美两国隔阂的局面。老布此行除了将一面据说被带上过月球的五星红旗,还有重1克由阿波罗17号登月宇航员采到的月岩赠送给中国政府。这份珍贵的样品后被分成两部分,其中0.5克用于科普被北京天文馆收藏,我国的天体化学家欧阳自远院士则将另外的0.5克用于科学研究,并拉开了中国人月壤研究的序幕。

(这是2月27日在中国国家博物馆拍摄的月球样品001号。新华社记者 金良快 摄)众所周知,月球作为地球的卫星使地球免受宇宙中小天体的威胁而功不可没。月球表面也因为这样变得凹凸不平,形成许多由于陨石撞击而形成的环形坑地貌。根据月球采样的实验室研究结果和环绕月球的轨道探测器的遥感数据解译,现今的月球表面月壤平均厚度为4到5米。形成这样的厚度,科研人员们猜测其起源主要有以下两种:由于在真空条件下尘埃粒子表面没有氧化膜,所以要考虑尘埃粒子接触处的粘性。月球表面月壤结构松散,在上层月壤重力和陨石频繁撞击的影响下,越往深处月壤越密实。月貌是由于陨石撞击而形成的。在陨石撞击过程中形成了大量的碎屑物质层,这种物质层在撞击坑坑唇附近的厚度为10米-100米,在撞击坑之间区域的厚度达到1m。在这种情况下,月壤表层是由松散多孔的物质构成,这些物质是由陨石频繁撞击产生的。

月球表面没有地球上的风化和流水侵蚀作用。由于没有浓密大气层保护,月面的物质完全暴露在太阳辐射面前。宇宙高能辐射及太阳风粒子的不断撞击、巨大的月球昼夜温差等因素加速了月球表面岩石的碎化。伴随着月壳地质活动,经过亿万年演化,月球表面覆盖了厚厚的尘埃,从而形成了月壤。与地球上大部分富含微生物和水分的“土壤”不同,月壤干燥而成粉末状。根据阿波罗系列探测任务、月球探测任务、嫦娥探月计划得到的数据分析结果,月壤及月岩的化学组成主要是硅、镁、铝、钙、铁、锰、镍等14种元素的氧化物。月壤的密度约每立方厘米1.5克,月壤中的矿物碎屑主要为橄榄石、斜长石、辉石、钛铁矿、尖晶石、玄武岩、斜长岩、橄榄岩、苏长岩、角砾岩碎屑、熔融岩、微角砾岩、撞击玻璃、火成碎屑玻璃等。您瞧!看似简单的月壤其化学成分、岩石类型和矿物组成非常复杂。月尘是月壤的主要成分。月尘一般直径约10微米,就是这样小的粗糙尘埃却会对宇航员及深空探测设备的供电及机械构件造成长期不可逆转的影响:由于月尘的附着及黏滞特性,宇航员所穿戴的宇航服关节部位可能出现活动困难;月球车动力及机械臂连接部会因大量带静电月尘的附着而失灵;绕月飞行的轨道探测器太阳能电池帆板因长期与大量月球尘埃碰撞摩擦而使其功率受到较大影响。

月尘以不仅在微观,而更多表现在宏观方面的作用方式影响着人类开展月球探测的节奏。不仅如此,月尘在月球物理场及地质学研究中也正在扮演着“示踪体”的重要角色。由于月尘在月球表面的广泛而多层分布的特性,科研人员得以利用这类特性来构建诸如:月球静电场分布、月球局部磁场特性、月球大气密度及分布等“隐形”月球物理场模型。人类为了了解地球之外世界的奥秘付出了巨大努力。通过建造光学天文望远镜、射电望远镜等各类望远镜窥探宇宙在各个波段中的样子,我们所处周围宇宙空间正在变得立体而清晰。通过发射各类探测器,太阳系内的行星以及他们的卫星的神秘面纱逐渐被揭开。在这些星球上,我们将更加清晰且没有人为干扰地开展更多探索性实验和观测,更加准确的了解周围的宇宙世界。从地球唯一的卫星——月球上回望地球,我们可以对我们的蓝色家园的临近空间环境以及大气圈层进行不间断的监测。

地球作为呵护生命的摇篮在庇护和养育地球生物的同时,赐予了我们走向远方的契机。经过23年的建造和运营,人类利用国际空间站完全掌握了在近地轨道上生活工作的本领。月球和火星成为我们施展基建本领的新大陆。在彻底解决宇宙辐射、饮食自给、生理极限等一系列困扰人类在地外天体上生存难题之前,我们需要利用机器人继续为我们搜集更多科学资料供研究,以学习更多地外生存知识。也许我们会通过建造月球空间站以“近在咫尺”的方式继续观察这个即将登陆的世界。为了能在月球上就地取材制造建筑材料甚至是科学仪器,科研人员与工程师联手对月壤正进行着前所未有的研究。目标是通过3D打印技术将月壤变成有人值守月球基地的建筑部件,从而摆脱从地球向月球运送建筑材料的繁重而又昂贵的劳动。看上去并不起眼的灰色月壤不仅能为我们“遮(太阳)风挡(陨石)雨”,还可以为我们提供清洁能源,甚至是水源。通过大量月球全球光谱数据以及月球样品的分析,月壤中富含氦3等可利用的未来能源。而即将对月球南极展开的大规模科考,目的只有一个,就是验证那里的永久太阳阴影区是否存在自月球形成以来就存在的水冰。当然,就目前人类掌握的知识,完全掌握提取或高效的就地利用这些资源的技术我们尚需时日。其实在“嫦娥五号”去月球“挖土”前,我国科研人员已经在实验室“造月球土”啦!那么为什么需要在地球上制造“月壤”呢?将探测器发送到月球之前,科研人员需要仔细考虑很多问题:在月球上,风大不大?地平不平?土壤松软不松软?探测器应该以什么样的姿势返回地球?这些都是科研人需要考虑的问题。

为了解决这样一些问题,科研人员一定先在地球上做实验,得到足够可靠的实验数据,才能放心地将探测器送上月球。不然,花费大价钱制造的探测器可就打水漂了。但月球的环境和地球上大不一样,我们怎么样才能在地球上做模拟月球环境的实验呢?要解决这一个问题,首先就需要在地球上,把月球土壤制造出来,用这些土来还原月球的环境。所以在2009年,天津大学空间力学团队崔玉红教授和王建山教授开始在实验室里“造土”。这个实验室就是天津大学机械工程学院空间力学团队建造的地面试验场。这个试验场只有地球六分之一重力,和月球的环境一样。在这里,科研人员找各种合适的材料,制造符合月球表面各种参数的土壤,用于模拟实验。团队的研究成果就被应用于嫦娥三号。为了能够更好的保证实验的效果,科学人员必须在实验室中找到比较合适的材料模拟出最“真实”的月壤。为了成功“造土”,科研人员通过数值分析选定了可以模拟月球土壤的试验材料。通过大量实验,科研人员确定可用于模拟月壤材料的试验备选材料,采用大变形几何关系,考虑弹性和塑性变形,及有摩擦接触等因素,通过数值计算,模拟在着陆腿底部冲击力作用下各种备选材料在着陆过程中的受力和变形。分析各种备选材料的受力和变形特征,根据试验技术方面的要求,优化选定可以模拟月壤的适用材料。在成功“造土”后,科研人员们完成了20多种“嫦娥”在月球着陆工况的模拟试验,特别是模拟出月坡、月坑、月石等多种组合和极端工况,为“嫦娥”飞月打好基础。比如,科研人员研制了悬停避障缓速下降试验用月面,根据月面对微波和激光以及光学敏感器的反射特性要求,模拟月面多种地形,包括石块、凹坑、坡度等,研制并完成模拟月貌区的试验研究和数值仿真。用“人造月壤”打好“地基”,科研人员还要确保所搭载的各种敏感设备不受“内伤”。

模拟实验的结果,决定了探测器采用何种方式在月球安全着陆。为此,科研人员开展了着陆器稳定性试验面和着陆冲击试验面的研究,并全面模拟了可能会碰着石头、遇到斜坡等各种极端工况,确保探测器无论遇到什么着陆情况,“腿”都不会受伤,稳稳落月,并保障搭载的敏感设备正常工作。此外,月球是真空环境,在着陆器接近月表时,发动机喷出的高速、高温与高密度气体迅速向月表外部真空环境膨胀、扩散,形成羽毛状流场,即羽流。羽流冲击月球土壤表面,导致月壤颗粒四处飞扬,并在月球表明产生月坑。

月坑会给着陆稳定性带来不利影响,飞扬的月壤颗粒也会影响着陆能见度和视野,甚至这些颗粒黏附在着陆器设备表层,覆盖在光学仪器表面,使得它们无法开展正常工作。所以科研人员还需要思考,探测器在月球环境着陆中,羽流和月尘之间的作用如何真实再现?所以,科研人员在模拟月貌区模拟了羽流与月壤颗粒相互作用。因此,在科研人员在地球上造成“人造月壤”后,许多实验也具有可行性。比如针对月壤颗粒被扬起的临界质量和月表形成月坑的尺寸、月壤颗粒受力影响因素、月壤颗粒相互碰撞问题、月壤颗粒的扩散问题和月壤颗粒与发动机羽流双向耦合问题等。所以,“嫦娥五号”成功登月,带回真正的月壤这件大事的背后,“人造月壤”的功劳可不小!在科幻小说,总有这样的情节:未来的人类在月球上建立基地,在里面过着和地球上一样的生活。不用穿宇航服、不用呼吸面罩,人类能自由地在月球上生活,甚至还可以养宠物、种菜。

那怎么样才能让月球变成一个让人类生存的地方呢?首先,就要解决氧气问题。不同于地球,月球质量小,产生不了足够的引力,不能将气体分子大量吸附在月球的表面,所以月球上并没有大气层。这导致月球是一个真空环境,所以动植物都无法在月球生存。人类如果想在月球上探险,就必须穿上宇航服,带上氧气瓶。所以,未来人类想在月球上长久生存,就一定要解决氧气的制造和储存问题。考虑到太空运输的高昂成本,将地球的氧气运送到月球是一件不可持续的事情。按目前的技术水平估算,一个10人的月球基地,仅氧气运输的费用就高达50~90亿美元。如此高昂的运输成本决定其不有几率会成为月球基地氧气供给的主要途径。